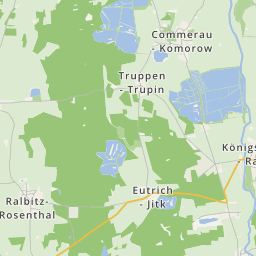

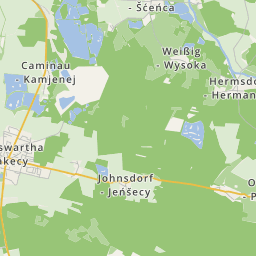

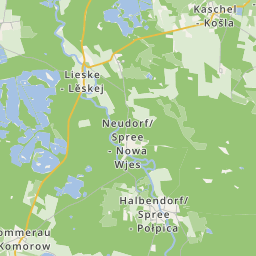

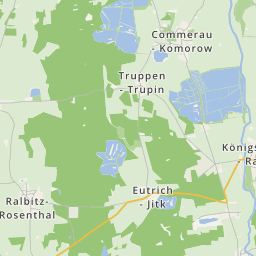

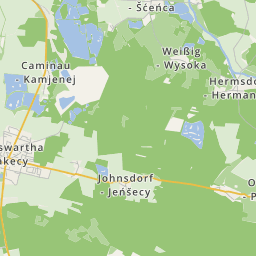

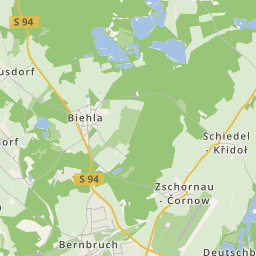

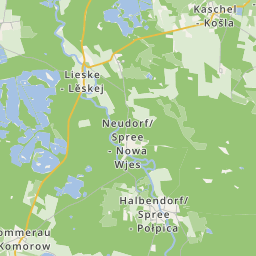

Das Biosphärenreservat "Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft" umfaßt einen repräsentativen Ausschnitt des Oberlausitzer Teichgebietes, das zusammen mit dem nördlich anschließenden Niederlausitzer Teil die größte zusammenhängende Teichlandschaft Mitteleuropas bildet. In der jahrhundertelangen Entwicklungsgeschichte entstand hier ein reichhaltiges Mosaik unterschiedlicher Nutzungsformen von Fischerei, Land- und Forstwirtschaft, sowie seiner charakteristischen Siedlungsstrukturen. Entsprechend der hohen Komplexität eines solch großen Schutzbegietes ist es für die Verwaltung des Biosphärenreservates besonders wichtig, sowohl auf ein allgemein zugängliches als auch auf ein im politischen Umfeld mehrheitlich akzeptiertes integriertes Planungskonzept zurückgreiften zu können.

Die Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft ist, im Vergleich zu anderen Gebieten der Oberlausitz, noch wenig für den Tourismus erschlossen. Das Gebiet, das durch Land-, Forst- und Teichwirtschaft dominiert wird, hatte ohne die neu entstandenen Radwanderwege relativ wenig Bedeutung für den Fremdenverkehr. Insbesondere der Froschradweg führt den Radwanderer entlang der schönsten romantisch wirkenden Teiche, Wälder und Wiesen.

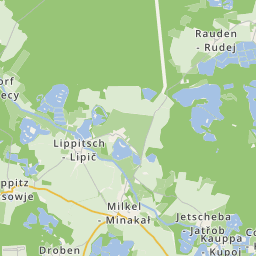

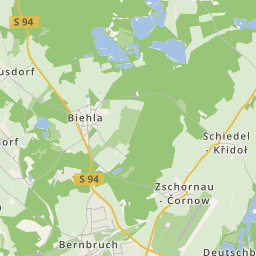

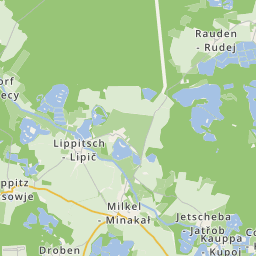

Die Fischwirtschaftlich genutzten Teiche eignen sich wegen ihrer Flachheit und ihres Sedimentes wenig oder gar nicht zum Baden. Dagegen hat das alljährlich stattfindende Abfischen tradition. Um 1923 wurden für den Spätherbst die Teichwirtschaften von Guttau, Kauppa, Milkel und Königswartha als lohnenswert für einen Besuch zum Abfischen und für Naturerlebnisse empfohlen. Baden und Wassersport haben erst in der jüngsten Zeit durch das Fluten von Tagebaurestlöchern (Knappensee, Silbersee, Olbasee, Blaue Adria) in unmittelbarer Nähe des Biosphärenreservates erheblich an Bedeutung gewonnen.